アニメを見ることが好きで、

「もっといろいろな楽しみ方をしてみたい」

「アニメ好きの人って、みんな何してるの?」

と思い始めたあなた。

こちらの湯では、アニオタ初心者の私と一緒に、推し活の内容についてまとめていきましょう♨

(私自身初心者ですので、たくさん調べながら書いています)

皆さんにとって、これからのファン活動の参考になれば幸いです。

今回はかなり長いので、目次から気になるところだけ飛ばしながら読んでくださいね。

はじめに

オタクに定義はない

はじめに言っておきたいのですが、「オタク」というものに定義はありません。

「“なる”のではなく、“なっている”もの」

と言われるほど、オタクと非オタクの境目はあいまいで、明確に区別できる基準はありません。

オタクを名乗る必要はありません

いきなり変な話かもしれませんが、自分がオタクであることを自覚している/していないにかかわらず、

「オタクを名乗らない」ことを私はおすすめしています。

オタクの定義があいまいだということは先述のとおりですが、

私の個人的な意見としては、アニメをテレビで見るという行為だけでも立派なオタクだと考えています。

ですが、ひとたび「オタク」を名乗ってしまうと、その瞬間周囲からの品定めが始まってしまいます。

若き日の自分自身もそうだったのですが、オタクの世界は元来、排他的な社会です。

(オタクの方々を批判しているわけではありません!)

近年はオタクがコミュニケーションツールにもなるほど世の中に浸透しつつありますが、

オタクを無理に自称する必要はない、というのが私の持論です。

あなたは確実に「アニメファン」

今この文章を読んでいるあなたは、インターネットの海の中からこの弱小旅館(←世界観)を見つけてくださったわけです。

あなたは間違いなく「アニメ好き」であり「アニメファン」です。

「アニメ好き=アニオタ」と決めつけ、自分とのギャップに悩む必要はありませんし、

アニオタになりたいけれど、自分にできるかわからない…と引け目を感じる必要も全くありません。

「好き」と思った気持ちを大切にさえすれば、小さなことで悩むことはなくなり、

「楽しい」という感情がどんどん深まり、とても素敵な趣味になると信じています。

まずは、「好き」のパワーを、より発散させる方法を知ることから始めましょう。

さて、前置きが長くなりました。

ここからは、段階別に「アニメ推し活」の内容を紹介していきます。

なるべく手軽なものから順に紹介していますので、気楽にご覧くださいませ♨

段階別・推し活のススメ

初段:アニメを見る

まずはアニメファンの第一歩。『アニメを見る』です。

アニメ好きでない方でも、アニメを見たことがない人はいないはずです。

ですが「アニメ好き」としてアニメを見るのであれば、少しのこだわりを持つことで、自分の視野を大きく広げることができます。

具体的には、自分の好きなジャンルを知るところから始まります。

アニメのジャンルはざっと並べてみても、

- ファンタジー

- SF

- ラブコメ

- スポーツ

- サスペンス

- ドラマ

と、まだまだありますが…今まであなたが見たなかで好きな作品があるとしたら、

その作品のジャンルが「自分の好きなジャンル」である可能性は高いですね。

そのジャンルで現在・過去の作品を探してみると、気になる作品に出会えるかもしれません。

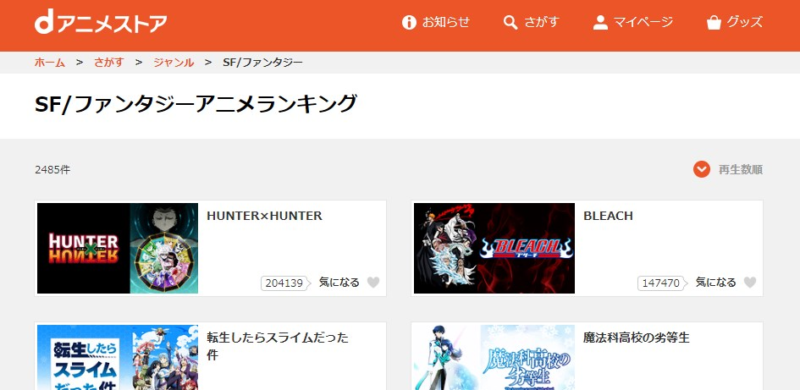

例として、アニメ配信サービスの最大手「dアニメストア」で作品を探す方法をざっくり紹介します。

ここでは、dアニメストアで作品を探す方法をご紹介します。

1.トップページにアクセスし、「さがす」をクリックする。

2.作品を探す

(1)ジャンルから選ぶ場合

「さがす」ページ内の「ジャンル」の中から好きなものを選ぶ。

ジャンルを選択すると、そのジャンルの作品がランキング形式で表示される。

「再生数順」のほか、「制作年度順」や「気になる登録数順」でも並び替えることができる。

(※「気になる」とは、気になった作品をキープしておくことで、マイページで簡単にその作品を選択することができるブックマークのような機能です。)

(2)「今やってるアニメが見たい!」場合

「さがす」ページ内の「20〇〇〇アニメ(*)」をクリックする。

((*)年と季節の名前がセットになっています。例:「2023春アニメ」)

今シーズン放送されているアニメの一覧が表示される。

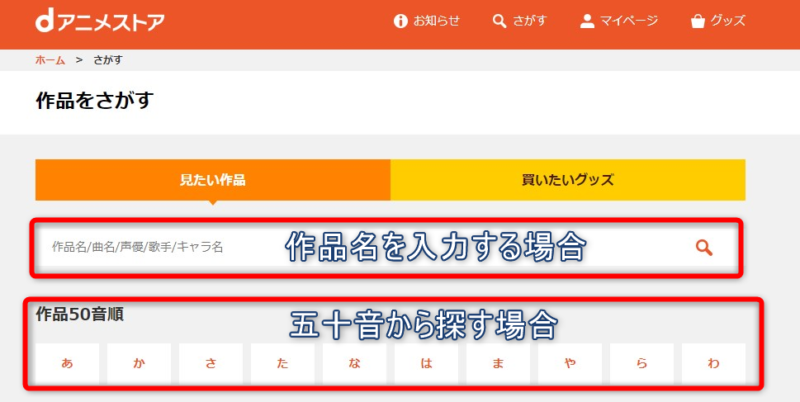

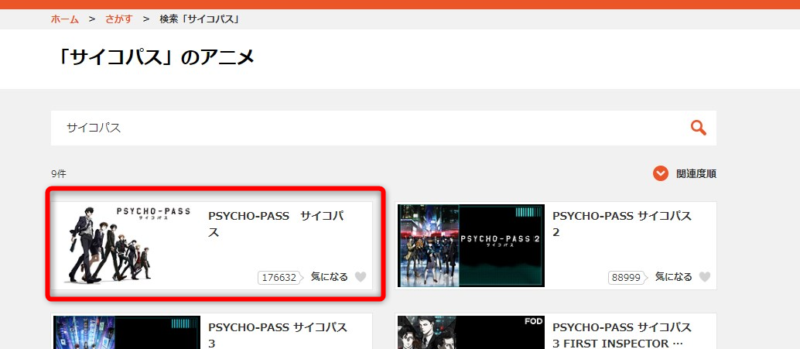

(3)「昔見たあのアニメ好きだったな~」という作品がある場合

①作品名をタイトル検索もしくは五十音から探す

②検索結果から目的の作品を選ぶ。

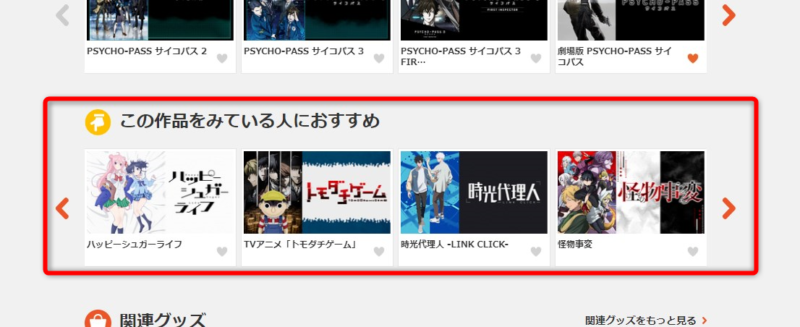

③作品画面下部の「この作品をみている人におすすめ」から気になる作品を選ぶ。

④(中級編)「あの作画よかったよな~」等、作品のクオリティに惹かれた場合は、「アニメーション制作:〇〇」をクリックして、同じ制作会社が制作した作品を探す。

次に見る作品を探すうえで最も手っ取り早いのが、直近に放送される作品から選ぶことです。

過去作品を探して自分に合うものを見つけるのもとても楽しいのですが、

すでに放送が終了している作品を見る場合、最低でも12話程度の話数になっているため、

一気見をするにしてもそれなりの時間が必要になります(25分×12話=300分=5時間!)。

まとまった時間が取りづらい方は、毎週1話ずつ更新される、現在進行形の最新アニメを見ることをおすすめします。

アニメの各作品が放送される期間はおおむね決まっていて、一年間を4分割した期間で区切られています。具体的には、

- 冬:1月はじめ~3月末の3か月間

- 春:4月はじめ~6月末の3か月間

- 夏:7月はじめ~9月末の3か月間

- 秋:10月はじめ~12月末の3か月間

となっています。

最新のアニメを探す方法はいくつかありますが、短時間で一気に確認したい場合はYoutubeがおすすめです。

たとえば2023年6月に、7月から始まる新しい作品をチェックしたい場合は、Youtubeで「2023 夏アニメ」と検索します。

検索すると、いろいろなYoutuberさんが最新アニメのPVをまとめてくれている動画が見つかりますので、それを見ながら気になる作品を検索して放送開始日や放送/配信媒体を確認します。

次期のアニメ作品を探す作業は、3か月に一度のお祭りのようで、テンションが上がること間違いなしです。

二段:声優を気にしてみる

初段『アニメを見る』で、こだわりを持って作品を選んだり、自分の好きな作品に出会えた人は、

その作品に一歩踏み込んでみることをおすすめします。

キャッチーで分かりやすいものとしては、キャラクターの「声」だと思います。

そのため、ここ二段では『声優を気にしてみる』をテーマにしてみましょう。

この、一歩踏み込むという行為が、アニメ「ファン」の第一歩だと考えています。

やり方は簡単です。アニメの視聴中、エンディングが流れたら、キャストを確認します。

その作品の中で、自分にとって一番魅力的だったキャラクターは、「推し」と言えます。

(推しは一人だけとは限りませんし、新しい作品を見るたびに無数に増えていくので、「推しが選べない!」と悩まなくても大丈夫です(笑))

その推しキャラクターの声を担当している声優さんを調べること。これを二段階目の推し活としてみましょう。

声優さんの演技力が凄まじいのは、いちど目を閉じてアニメを聴いてみれば一目瞭然ですね(目じゃないか…)。

実写と違いアニメは「絵の世界」なわけですが、そこに命を吹き込み、本当にそのキャラクターが生きているように感じさせてくれるために大きな役割を果たしているのが、声優さんです。

その「声」に恋をする、という経験を皆さんもしたことがあると思います。

そんなときは是非、その「声」が誰のものなのか、キャスト情報を確認してみましょう。

ちなみに、エンディングに映し出されるキャスト情報を見たとき、「文字で書かれてもどれがどのキャラか分からない(覚えてない)…」となる場合があると思います。

(日本が舞台の作品に起こりがちです。難読漢字が連発しますので…)

そんなときは、作品の公式ホームページを見に行くことをおすすめします。

ほとんどの作品のホームページには、「登場キャラクター」のページがあり、そこではキャラの画像付きでキャスト(CV)が紹介されています。

また、キャスト一覧の情報をいつでも確認できる状態にしながらアニメを見ることも、声優さんの名前と声の特徴を覚えることができるため、おすすめです。

(テレビで見る場合はスマホの画面で作品情報を表示させておく、パソコンでマルチディスプレイにできる場合はサブモニタで表示させておく、といったやり方です)

声優の「推し」ができると、次に見る作品を選ぶ際の指針になるというメリットもあります。

声優さんはドラマの俳優さんに比べ、同時期(シーズン)に複数の作品に出演していることが多くあります。

推しの声優ができたあなたは、推しが出演している別作品のことも気になってくるはずです。

リアルタイムに放送されている別作品も同時進行で見ることで、

- キャラに合わせた演技の違い

- 作品が違ってもにじみ出ている声優さん自身の声の特徴

を楽しむことができます。

そしてこのあたりから、アニメを見る際にエンドクレジットを注視するようになっているはずです。

何気なく視聴したアニメに、推し声優が出演していたことが分かったときは、とても盛り上がるものですよね。

三段:制作陣を気にしてみる

二段『声優を気にしてみる』であなたは、番組終了時のエンドクレジットに注目するスキルを手に入れています。

ではさらに踏み込み、こんどは絵や効果音を作っている作り手に目を向けてみましょう。

それが、三段『制作陣を気にかけてみる』です。

やり方はやっぱり簡単。声優の場合と同じく、番組終了時のエンドクレジットに注目してみます。

(制作スタッフの場合は、オープニング映像にも登場することが多いです)

アニメを見ていて、「この作品の絵(作画)、良いなぁ」「このシーンの演出、すごい!」「ストーリー面白いな」といった感想を持つことがあると思います。

そんなときは是非、その作品を作っている制作陣を気にかけてみてください。

これも声優の場合と同じですが、注目して気にかけることで、それはあなたの「推し」になるわけです。

制作陣の情報はエンドクレジット(オープニングクレジット)に、様々な会社やクリエイターの名前として映し出されますので、いちばん分かりやすい注目ポイントをご紹介します。

それが、アニメの制作会社です。

具体的には、クレジットにおいて、「制作」「アニメーション制作」などといった肩書で書かれている企業名のことです。

分かりやすいよう例を挙げると、「京都アニメーション」「A-1 Pictures」「ufotable」「P.A.WORKS」「MAPPA」といった会社をクレジットで発見したら、それが制作会社のことです。

アニメを見ていて「絵のきれいさ」に魅力を感じた場合は、まずこの制作会社を調べてみることをおすすめします。

調べるといってもいきなり会社自体を掘り下げることは大変ですので、その制作会社が制作している別の作品を見てみる、というのが良い方法だと思います。

制作会社が同じだからといって、別作品でも絵のきれいさ(作画の良さ)が全く同じとは限りませんが、たいていの場合は「やっぱりこの会社の作品は良いな」と思えるはずです。

制作会社に「推し」ができるメリットは、次に見る作品選びが楽になる(分かりやすくなる)という点でしょう。

声優さんと異なり、制作会社の場合は同時期に多くても2作品程度の制作(たいていは1作品)ですので、「今期〇〇社のアニメが面白かったな」⇒「来期も〇〇社の作品あるんだ!」⇒「観てみよう」という流れで次に見る作品を選びやすいです。

制作会社からさらに一歩踏み込みたい場合は、自分が気に入った作品の好きなポイントに合わせて、その要素を構成するスタッフを気にかけてみるのが良いと思います。

「クリエイター」の「推し」ということになりますね。例を挙げると、

- 演出が気に入った! ⇒「監督」

- BGMが気に入った! ⇒「音楽」

- ストーリーが気に入った!(原作ありの作品ではなくオリジナルアニメの場合) ⇒「シリーズ構成」「脚本」

- キャラが気に入った! ⇒「キャラクターデザイン」

- 効果音やセリフの空気感が気に入った! ⇒「音響監督」

と、作品の着眼点によっていろいろな「推し」ができることになります。

制作陣に「推し」ができるようになる頃には、あなたのアニメライフは一段階深いところに到達していることでしょう。

四段:アニラジや公式動画配信を見てみる

ふだんテレビでアニメを見ている方は気づきにくいのですが、インターネット上にはアニメ番組の公式動画が数多く公開されています。

というわけで、四段は『アニラジや公式動画配信を見てみる』です。

大まかに分類すると、

- PV

- アニメ作品の宣伝を行うためのプロモーションビデオです。

- 基本的には放送決定を発表するタイミングで「特報」が公開され、放送開始前までに「PV」が数本公開されるという流れです。放送開始後も、シーズン後半戦を盛り上げるためにPVが投入される場合もあります。

- 次回予告

- 昔はテレビアニメの次回予告といえば番組終了時のエンディングの後などに流されるものでしたが、最近では次回予告がない番組が多くなっています。

- では完全に無くなったのか?というとそうではなく、Youtubeなどで公開されていることがあります(番組によります)。次回予告のネット移行にはいろいろな事情があると思いますが、SNS上でのコメントなどによる活性化も目的の一つだと思います。

- キャストインタビューや特番、生配信

- 作品を盛り上げるため、各番組ではさまざまな動画が公開されています。

- キャストやスタッフが出演し、作品の魅力を伝えたり、企画やゲームなどでキャストの素の部分を見せてくれるため、少し違った視点で作品を見ることができるようになるでしょう。

- アニラジ

- 特番や生配信に似ていますが、作品によっては番組公式のラジオが配信されていることがあります。媒体としては、「音泉」や「Youtube」などです。

- アニラジには見どころ(聴きどころ)がたくさんありますが、番組に出演しているキャストが各話を振り返るトークパートが醍醐味のひとつです。そこでは、声優さんがいかに役やストーリーを熟考し、膨大な熱量で演じているかが分かるはずです。

- さらにアニラジに関連し、特定の作品と連携しているわけではないラジオ番組もあり、「声優ラジオ」と呼ばれています。二段でできた「推し声優」のラジオを聞くと、推しの人となりを知ることができるのでおすすめです。

現在視聴しているアニメの公式動画をチェックすることで、作品への理解が深まり、よりその作品を楽しめることになると思います。

また、基本的には「観るだけ」「聴くだけ」でOKですので、気軽に始めることができるおすすめの推し活となっています。

五段:声優や公式のSNSをフォローしてみる

二段で声優を気にするようになった方、四段で声優さんの素の状態を知ってますます興味を持った方、そんなあなたは自然にこの段階に進んでいることと思います。

それが、五段『声優や公式のSNSをフォローしてみる』です。

ほとんどの声優さんは情報発信のためTwitterなどのSNSをやっているため、推しの声優さんのSNSをフォローすることで、普段の何気ないつぶやきや出演情報などをいちはやくキャッチすることができます。

SNSをフォローすると分かりますが、先述のとおり、声優さんは同時期に何作品にも出演しています。

時間的余裕が有り余っている場合はいいのですが、必ずしもいつも漏らさずチェックできるとは限りません。

そんなとき、「全部追えてない…」と落ち込まないことが大事だと思います。そういったことは気にすることはありません。全体のうちの一部だとしても、応援してもらえること自体が声優さんにとって励みになるはず、と信じています。

また、声優さんのSNSに加え、作品公式のSNSをフォローすると、最新のイベント情報・グッズ情報・投稿された動画などを網羅的にチェックすることができます。

好きな作品に出会えた際は、その作品の情報収集の手段として有効ですので、ぜひ活用してみてください。

アニメ作品はシーズンが終了するとそこで終わり、とは限りません。番組が終了した後もイベントやグッズなど追加の企画が続くことがよくあります。公式SNSは番組が終了した後もアカウントが存続しますので、フォローし続けることでそれら情報をキャッチすることができるのです。

人気のある作品であれば、次期シーズンの制作が決まりますので、TwitterやYoutubeで「2期制作決定」「第2シーズン 20XX年放送」といったゲリラ投稿がアップされると、とても盛り上がること間違いありません。

また、放送終了から10年などの節目のタイミングで、記念動画やイラストが投稿されることもあり、フォローを続けることでそのようなメモリアルな場面に立ち会うこともできます。

…と、ここまで「どんどんSNSフォローしてみよう!」と説明してきたわけですが、ひとつだけ注意したいことがあります。

声優さんや公式のSNSをたくさんフォローすると、自分が受け取る情報量が非常に多くなります。それはそうです、毎シーズン50作品以上のアニメが常に更新され続け、それぞれの作品に魅力的な声優さんが出演し、それらすべてをフォローする…。

本格的なオタクの方には怒られそうですが、そのすべての情報を受け取り続けることは難しいと思います。冒頭で「オタクに定義はない」と言いましたが、もしかしたらそれらすべてを完璧に追い続けることができる人が、本当のオタクなのかもしれませんね。

当館では「無理なく・できる範囲でアニメファンを楽しむ」をコンセプトにしていますので、SNSのフォローは自分のキャパに合わせて取捨選択することもOK、と考えています。義務感で病んでしまう同志を何人も見てきましたので、ぜひ肩の力を抜いて、気楽にアニメの世界を楽しんでいけたら、と願います。

六段:感想をSNSで発信してみる

さあ、声優さんや公式のSNSをフォローしたあなたは、気が付いたらこのステージにいることでしょう。

いよいよ後半戦、六段『感想をSNSで発信してみる』です。

この段階にもいくつかアプローチはありますが、おそらくいちばんハードルが低いのが、Youtubeにアップされた公式動画にコメントする、というものでしょう。

コメント欄にあなたの熱い思いを残すことで、制作スタッフやキャストの目に留まることになり、制作陣にとって大いに励みになります。

また、慣れない方は少し抵抗はあるかもしれませんが、公式や声優さんのTwitterアカウントの投稿に返信を書くことも、作品をよりよくする相互関係のきっかけになるため、興味のある方はぜひやってみてください。

この段階まで来ると、SNSのアカウントはアニメ専用のものを作るほうが何かと便利です。

リアルの友達同士でつながっているアカウントや、他の趣味用に作ったアカウントの場合、コメントや返信の内容がフォロワーの目に触れることになりますので、専用アカウントがない方は思い切ってアニメ用アカウントを作ることをおすすめします。

そうすることで、気兼ねなくフォローを増やしたり返信やツイートができるようになります。何より、そのアカウントを開いている間は、他の情報を排除してアニメ関連の情報だけを摂取することができるため、自分だけの幸せな世界が広がるはずです。

コメントや返信で制作陣に自分の想いを伝えることができたら、次は自ら感想を発信してみるのもいいでしょう。

具体的には、アニメを視聴した後にハッシュタグをつけて感想をつぶやくというものです。

番組公式のツイートなどを見れば、推奨されているハッシュタグが分かりますので、それをつけて見終わった後の感想(良かったシーンや自分の心の叫び)を発信してみましょう。アニメ用のアカウントを作ったばかりの方でしたらフォロワーもいない状態だと思いますので、他人の目を気にすることなく思いの丈をつぶやけるはずです。

感想ツイートは番組放送中(リアルタイムの時間帯)が最もツイート数も多く活発になりますが、放送後数日くらいは遅れて視聴した人の感想ツイートは続きますので、必ずしもリアタイにこだわる必要はないと思います。自分のタイミングで発信しましょう。

SNSとは少々異なりますが、四段で紹介した「アニラジ」に感想を送ることも、ファン活動としてとても有意義だと思います。

これは別の言い方をすればファンレターで、制作スタッフさんにしっかり読んでもらえる可能性が高いです(出演している声優さんがチェックしていることもあります)。

感想の送り方は、作品の公式サイトのラジオ用投稿欄やメールを使ったり、音泉のサイトやアプリから投稿する方法などがあります。アニラジにはいろいろな投稿テーマ(番組内のコーナー)がありますが、「ふつおた(普通のお便り)」もしくは「番組の感想」という投稿テーマがありますので、そこにあなたの感想を書けば制作陣にあなたの感想を届けることができます。

声優さんや制作スタッフさんは、ファンの発信内容をかなりチェックしています。あなたのちょっとしたつぶやきが、作り手たちの励みになり、より良い作品が生まれていく好循環のきっかけ、それがSNSでの発信と考えています。

素敵な作品を見て感じたことは、どんどん発信してみましょう。

七段:グッズを買ってみる

アニメをただ「観るだけ」から卒業し、作り手とファンとの相互関係を楽しめるようになってきたあなたに、次の段階をご紹介します。ここからは出費が発生することになりますので、予算と相談しながら無理のないように楽しみましょう。

七段では、『グッズを買ってみる』をご紹介します。

アニメにはさまざまな関連グッズが存在します。すべては紹介しきれませんので、予算の低い順にざっくりとまとめてみました。

- カプセルトイ

- 【平均予算:300~500円】小物やアクセサリーにも含まれますが、アニメ専門店に行かずとも、商業施設などのガシャポンコーナーのある場所へ行けば出会えるため、一番身近なアニメグッズに触れることができる場所といえます。

- 小物

- 【平均予算:500~2,000円】ステッカー、アクリルスタンド、キーホルダー、缶バッジ、ストラップなど。最近ではスマホケースに挟むことでキーホルダーをスマホに取り付けることができるフォンタブというものも増えています。身に着けるものが多いため、装備して外出することで同志が見つかる…かもしれません。

- 文具

- 【平均予算:500~3,000円】クリアファイル、ボールペン、マウスパッド、ペンケースなど。お気に入りのキャラアイテムで仕事や勉強に取り組めば、やる気も倍増になります。

- ポスター・タペストリー

- 【平均予算:2,000~10,000円】いわゆる壁に貼るものです。紙製のものがポスター、布製のものはタペストリーと呼びます。似たものとして、キャラのイラストが描かれたクッションカバーもグッズとして人気です。家を推し色に染めたいときは、このあたりのグッズがおすすめでしょう。

- ぬいぐるみ

- 【平均予算:1,000~30,000円】ぬいぐるみやフィギアなど。サイズによって価格も大きく変わります。ある程度有名な作品であれば、ゲームセンターのクレーンゲームコーナーでも見つけることができます。

- ファッションアイテム

- 【平均予算:5,000~20,000円】Tシャツやパーカーなどのほか、作中でキャラが着ていたものと同じデザインの服などもあり、自分の推しをアピールすることができます。

グッズ以外のものとしては、アニメのBlu-rayやキャラソン集のCD、コミカライズやノベライズなどの書籍といった、メディアミックス系のアイテムもあります。

さらには、作品ごとに趣向を凝らしたオリジナルのグッズもたくさんあるため、推し作品と出会えた際には、グッズ展開をぜひチェックしてみてください。

また、グッズとは少々違いますが、アニメ関連雑誌を買うことも推し活のひとつです。雑誌には特典としてポスターなどが付いてくることもあるため、情報を集めつつグッズも手に入るお得な方法です。

大っぴらに推し活ができない人、予算が限られている人などいると思いますが、グッズを買う推し活は意外と小さなところから始めることができます。無理のない範囲で、推しに囲まれる生活を始めてみるのはいかがでしょう。

八段:イベントに行ってみる

いよいよ最後です。八段『イベントに行ってみる』です。

オタク界隈では「現場」という言い方をしますが、アニラジの公開収録やアニメイベントなどがそれにあたります。

また、声優さんはアニメの出演だけでなく、朗読劇等の舞台仕事も行っています。推し声優ができたら、アニメ以外の仕事を見に行ってみるのもいいかもしれません。

イベントの種類はさまざまで、声優・スタッフが登場しないものとして、原画展や期間限定のグッズショップ、アミューズメント施設とのコラボイベントなどもあります。

イベントが開催される場所はやはり首都圏や主要都市が多いのですが、作品の舞台になった地域で開催されることもあり、東京の近くに住んでいない人でも、調べてみると意外に近場で「現場」があることに気が付くと思います。地域連携のイベントは、町おこしにもなるため、「アニメという文化が日本の地域経済に貢献している!」という誇らしさを感じることができますね。

イベントの日程や場所などは、アニメハックというサイトで分かりやすくまとめられています。

現場に行くことで、ファンと作り手の交流をじかに体感することができます。ファンは作り手の熱量や作品への愛を感じることができ、作り手はファンの熱い思いに触れることで、さらに良い作品を生み出す原動力になります。

肩肘張らずに楽しみましょう

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。では、最後に今回ご紹介した推し活をまとめてみます。

- 初段:アニメを見る

- 二段:声優を気にしてみる

- 三段:制作陣を気にしてみる

- 四段:アニラジや公式動画配信を見てみる

- 五段:声優や公式のSNSをフォローしてみる

- 六段:感想をSNSで発信してみる

- 七段:グッズを買ってみる

- 八段:イベントに行ってみる

推し活にはいろいろな形がありますが、この記事を通して、「推し活って、意外と気楽にできるんだな」と感じてもらえたら嬉しいです。

先述のとおり、アニメは3か月ごとに数十個もの新作がどんどん登場する目まぐるしい世界です。あえて断言しますが、すべてを完璧に追うことは不可能です。自分の中で優先度を決めて活動するのがおすすめ、と考えています。

また、今回段階別に順を追ってご紹介しましたが、この順番にこだわる必要はありません。自分の興味や、使える時間・予算に合わせて、自由に楽しむことが何よりも大切だと思います。アニメがあなたの楽しい趣味になることを願っています。

長い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。これからも素敵なアニメの世界に、ゆっくりと浸かっていってくださいね。

コメント